我们的头脑和心灵装满矫揉造作,甚至连美也认不出

来源:凤凰网文化 时间:2020-11-13

导读:

罗伯特·亨利是一位具有传奇身世的美国画家。1883年的美国刚刚结束了狂暴的镀金时代,跨入惩治腐败、推行反垄断法、提升工人地位的进步时代,亨利便是此时在纽约开始了自己的职业绘画生涯。“天生就是做老师的料,一...

罗伯特·亨利是一位具有传奇身世的美国画家。1883年的美国刚刚结束了狂暴的镀金时代,跨入惩治腐败、推行反垄断法、提升工人地位的进步时代,亨利便是此时在纽约开始了自己的职业绘画生涯。

“天生就是做老师的料,一开始就取得了教学成功。”人们这样评价亨利在费城女子设计学院的教学。1891年底他来到费城,并与“费城四人帮”共同孕育了“垃圾桶画派”——一种直接与自己所身处的时代对话的艺术风格,选取现实、新鲜但绝不优雅的题材。

在随笔集《艺术精神》中,罗伯特·亨利阐释了自己对于伟大艺术的理解、对美的感悟和对“人民”的喜爱,也诠释了一位艺术家的人文关怀。本文摘录了部分内容,以飨读者。

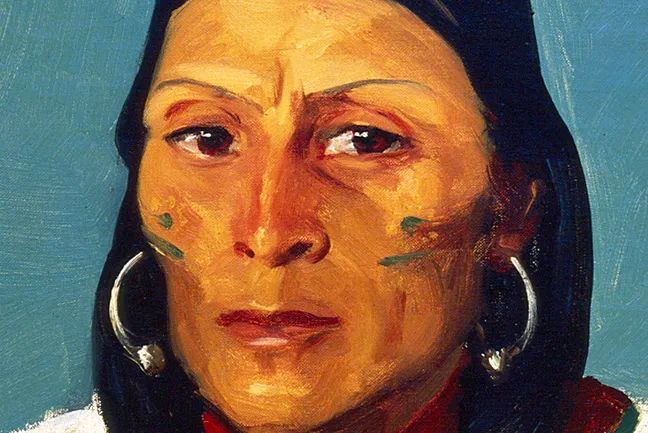

注:文章内图片均为罗伯特·亨利的画作。

艺术属于所有人

在新墨西哥州这儿的印第安部落,印第安人还在制作美丽的陶器和地毯。这些东西很神秘,同时又揭示了这个古老族群一些伟大的生活原则。尽管做的时候有人带头,但作品似乎是整个部落的集体成果,代表的是集体的伟大。作品代表了他们,显示了我们想要理解的某种精神,在某种程度上解释了他们那种特别的行为举止。

在物质上他们是一个被完全碾压的族群,但即使在残留下来的东西中仍然有精神生活的火花在闪亮,足以让我们这些拥有物质保障的人羡慕。

他们的艺术是个人生活的一部分。整个印第安部落在一件陶器上便彰显了自己。而我们的艺术家,迄今为止是独自工作的。我们的人民如果不画画,就不会把自己当成一个艺术家。 我们把天赋只分配给一部分人,而让其他人都去从事世俗的事务。

而在古老的印第安种族,毫无疑问天赋属于所有人。这就是他们生活的真相。有些突出的个体会创造出更伟大的作品,但每个人都按自己能力大小去展现、体验和表达生活。他们的生存是精神性的生存,是天才,是完完全全的艺术家。在此之外,他们种庄稼、盖房子、按自己的理解对待材料。当然他们也会迷失方向,游荡到艺术生存之外的黑暗生活,饱尝战争、冲突以及物质贪婪的所有恶果——如同我们一样。

他们身后留下了这两种存在的记录,但我们最珍视前一种。那些记录诉说了他们精神上的幸福,诉说了他们那热爱生活的炽热心灵,诉说了他们对工作的热爱。这种热爱是他们的幸福之歌。

艺术的伟大不是靠富丽堂皇的博物馆的馆藏、靠购买和大量拥有艺术作品来实现的。在美国或在其他任何一个国家都是如此。 只有当艺术精神进入人们的生活,不是与人分隔,而是成为每个人生命中最重要的一部分,才能实现艺术的伟大。它能从精神上影响人们,让每个生命散发光彩。 它还能对政府和整个物质生存产生至关重要的影响,凭借自身就可匡扶政府、结束战争和纷争,消除物质贪婪。

当美国是一个艺术国度时,将不会只有三五种或七八种艺术,而有成千上万种艺术——或者是一种艺术,在每个人的作品中都能体现的生活艺术,无论是绘画还是其他方式。对于得到的东西,我们必须也同样去馈赠,这样每个人都会真正丰富别人。

朝这种目标迈出的任何一步都是迈向人类的幸福、明智和健康生存。将会有许多收获,会有失败和成功,但只要有强烈的愿望,两种情况都将成为进步中的体验。

姿态,最古老的表达形式——是生命体间的沟通方式。 是我们几乎丢掉的一门语言。 它在表达上有无限可能性。 将姿态重新作为一种表达手段,不仅意味着沟通能力更强,也意味着更健康、更有力量。

生命的尊严

我喜欢画的人物是“我的人民”,无论他们是谁,无论他们身在何处,生命的尊严通过他们而彰显。也就是说,他们照着自然对他们的安排,在某种程度上自然地表达了自己。

我的人民不分老幼,不论贫富,我可能懂得他们的语言,抑或只能靠手势与他们交流。但在我发现他们的地方,无论是挡了白人道的劳作中的印第安人,还是回归山间自由生活的西班牙吉卜赛人,还是在陌生人面前腼腆沉默的小男孩,他们唤醒了我的兴趣。我立刻有种冲动,要通过我自己的语言——素描和油画——来讲述他们。

我从这块土地去到那块土地,追寻“我的人民”。我发现我没有所谓爱国主义的那种残酷可怕的迷恋,不会对一个作茧自缚的机构怀有盲目的热忱。我对人类的爱是个人的,不是民族的,我总发现种族性体现在个人身上。所以我的“爱国”仅是对我所敬仰的东西而言的,我对人性的热爱之火在欧洲和在美国一样熊熊燃烧。如果我在画墨西哥的苦工,热爱之火就迅速为墨西哥燃烧起来;西班牙斗牛士的艺术尽管很残酷,但如果有我觉得美的元素,我的心就为他温暖;在爱尔兰的农民面前这种热爱更加浓烈,他的爱、诗歌、朴素和幽默丰富了我的存在。我对他们的爱如此完全,就仿佛他们中的每一个都来自我的祖国,来自我的家庭。无论在何处,我都能看到对生命尊严的这种美妙表达。我希望能留存这种人性之美,让我的朋友们也能欣赏。

我称之为人类尊严的东西,是宇宙既定秩序的必然结果。凡是美的事物,都是有序的。事物之间若没有正确的关系,就没有秩序,美即产生于遍及世界的这种正确的关系。

一个音阶,比如说《指环》中剑的母题,是声音的秩序;希腊人眼里的雕塑,庞大、确定、无限,是比例的秩序;画家凭借智慧画出了彩虹的油画,是色彩的秩序;诗歌——惠特曼、易卜生和雪莱,每一个都是语言表达最高的秩序。毫不夸张地说,艺术记录了整个世界秩序的存在。因此,秩序激发了想象力,激励我们竭尽所能地去再现存在于宇宙间的这种美好关系。

我发现,在任何地方,当人们都能理解并自由地表现大自然的秩序时,结果就是高贵——爱尔兰的农民有着高贵的语言和神情;北美印第安人有着高贵的姿态和姿势;几乎所有的孩童都有一种高贵的冲动。这种秩序必须存在,否则世界就无法维系在一起。而正是这种秩序的愿景,使得艺术家无论用哪种方式,都能通过想象力去捕捉和呈现激发生命的奇迹。

正是人类头脑中的混乱导致了现实的混乱。令我们如此震惊的今天的这场战争,就是这种混乱的结果。正是由于没有从最终关系上看待生活的各个阶段,才带来了军国主义、奴隶制、征服他国的渴望,以及因非人道的私欲进行摧毁的意愿。如果正确理解了人与人、人与宇宙间的适当关系,战争就不可能发生。

摆脱旧的体制和僵化机构的革命政党总是由理解秩序的人率领的,他们意识到生命之中需要平衡,要有诸多的平衡,让每个人都受益,能考验他灵魂的力量,激发他的快乐。战争机器是少数人为了少数人发明和运行的。将世界的美好攫取供少数人所有,不符合秩序。为此而进行的战争证明,发动战争的那些人的头脑是完全混乱的。如果没有制度主义,就不可能有战争。制度优越论是对和平或美最具摧毁性的东西。当诗人、画家、科学家、发明家、劳动人民、哲学家看到为人类福祉共同努力的必要性时,一个美好的秩序就会产生,就不可能有战争了,如同今天不可能有和平。

虽然自然界的所有基本原则都是有序的,但人类需要一种良好、确定无疑的自由来表达这些原则。当它们被自由地表达出来时,我们看到的是优雅、智慧和欢乐。

我们试图把握自然时,会赋予自然以自由,我们只求每个人都能拥有这种自由。如果我们在果园种植水果,我们希望那种水果按自己的方式生长;我们会提供它所需要的土壤、水分和照料,但我们不会把苹果树像梨树一样打理,也不会把桃树像山腰上的葡萄园一样打理。每种果树都享有它这个物种的自由,这样它就能完美生长,这是任何其他方式都无法做到的。我们应该给予个体同样的自由;每个人都按自然秉性以自己的方式发展,身体只是表达目的、兴趣、情绪和劳动的渠道。无论在何处,自由都必须是理性的标志。

伟大在于自由

我们生活在一个奇怪的文明社会。我们的头脑和心灵充满了恐惧,充满了矫揉造作,以致我们常常连美都认不出来。正是这种恐惧,这种缺乏对真实的直观,带来了世上所有的灾难。而我们给任何一个人摆脱恐惧来简单自然生活的机会又是如此之少。当他们这样做时,我们首先是感到害怕,接着便是谴责。只有当他们伟大到足以经受住我们的谴责时,我们才会接受他们。

我们总是试图把伟大的东西和我们狭隘的民族主义绑在一起。实际上,每个伟大的艺术家都是摆脱了家庭、国家和种族的自由心灵。每一个向世界展示通向美和真正文化之路的人,都是叛逆者,一个没有爱国主义、没有家园、到处都有自己的人民的“世界人”;无论是用音乐、绘画、文字还是形式来诉说,他都受到整个世界的认可和接受。

天才与大众的差别在于他为自己的伟大找到了自由;伟大无处不在,每个人、每个孩子都有伟大之处。我们的文明所热衷做的,却主要是扼杀伟大。这是一种奇怪的反常现象;我们摧毁我们所热爱的,我们崇敬我们所摧毁的。

能够突破我们的束缚的天才赢得我们的赞赏;但我们要是有办法的话还是会束缚他。我们在天才的基石上建立起制度,然后我们就开始制定规则、法则,直到所有的表达都被框定在陈词滥调之下;我们的宗教建立在有史以来最自由的人们的生活之上,他们曾拒绝所有限制、界限、种族关系和家庭纽带;然后我们却把宗教框定起来,直到组织的力量蒙蔽和缚住了它的信徒。我们会限制我们的音乐,我们会限制我们画家的表达,我们会限制我们的雕塑,如果可以的话我们还会给我们的诗人限定一个固定的形式。

然而幸运的是,对美的这种强大、深刻、喷涌的冲动可以冲破一切界限。瓦格纳冲破了音乐上所有的条条框框;罗丹塑造了他所理解的宇宙的轮廓;惠特曼说出的真相的火焰摧毁了十四行诗、圆舞曲和史诗;米勒在田野里遇到农民,就忘了用学院派的方法来告诉世界这远古的邂逅。

我总是为清教徒感到遗憾,因为他们的生活违背了欲望和自然。他们找到了自认为的安慰,因为他们相信精神的安全在于否定。但是他们从来没有给这个世界带来过一分钟的快乐,也没有创造出一种美丽的自然秩序的象征。他们在奴役中寻求安宁,他们的精神成了囚犯。

技法对我而言仅是一门语言。随着年龄的增长,我把生活看得越来越清晰,我只有一个目的,就是让我的语言尽可能地清晰、简单和真诚。

我认为一个人应该一直学习各种方法来更清晰地表达自己的生活理念。色彩的语言必然千差万别。世上有许多伟大的东西应该入画:夜晚、白天、辉煌的时刻、日出、享受自由的人民,还有悲伤的时刻、表现人性的中间色调,所以语言必须要有无尽的变化。但语言本身是没有价值的,它的价值在于能表达无限多的情绪和人性的发展。一个艺术家首先必须对他的对象做出回应,要对对象充满情感;然后技法要真诚通透,使其自身隐去,而让对象的价值从中闪耀出来。我觉得稀奇古怪的技法只会遮蔽它所要表现的东西,因此这种技法不仅不合适,还是危险、错误的。

寻找伟大的标记

我一生中一直反对在政治上站队,无论是对待党派、国家还是人民。我从不追求新奇和古怪;我四处游历不是为了对比文明间的不同。无论我走到哪里,都只为寻找伟大的标记。我之前说过,可以从一个孩子的眼睛里、一个角斗士的动作里、一个吉卜赛人的心里、从爱尔兰的暮色中,或是沙漠上的月出中找到这些标记。在我心目中,世界被创造出来正是为了留存这种伟大的精神。人体是美的,因为这种精神的照耀;艺术是伟大的,因为它诠释和体现了这种精神。

在西南地区,我在不同人种身上看到了许多伟大的东西:一个华裔小女孩的那种娇憨;墨西哥的农场工人,是被摧毁的文明的象征;在奴役中劳作却幻想生活在宁静土地上的印第安人。从那里回来后,我因没有在画中表现他们的生活背景而受到责备。这让我很震惊,因为他们的生活就在他们的表达、他们的眼睛、他们的动作之中,否则他们就不值得入画了。我对他们感兴趣,不是为了感叹他们的遭遇,不是要哀悼我们摧毁了印第安人,或是我们正将这个害羞的中国小女孩变成一个轻浮的女孩,或是墨西哥的文明进步遗留下了一个颓废的种族,如农场工人。这不是我想要寻找的。我观察每个个体,是热切地希望找到他们身上彰显的生命的尊严、幽默、人性、善良,还有能拯救种族和国家的某种秩序感。

那边的风景、他们的房屋和工厂,这些都不需要。我不想去解释他们,不想通过他们来布道,只想找到西南那片土地上的伟大精神。如果能将它在画布上留存下来,我就很满意了。毕竟,每个种族、每个种族的个体都必须按自然的意愿发展,否则就会灭绝,这是属于时代的力量。我只是想抓住我在一些人身上发现的东西。世界上的每个国家,不管它自己怎样,都有个别人有足够的自由来自然发展,在某种意义上表现出这种美。

人们身上的这个元素就是生命的本质,它摆脱体制生长迸发,是对体制的改革;它嘲笑一切的界限,是每一代的开始,是新的伟大的诞生。它在不断变化中包含了所有的天才、所有真正的进步、所有重要的美。

在我看来,这一真理正是宗教消亡的原因。制度化的宗教怀疑人性,而真理本身则建立在对人性的信仰之上。我们让人们闭嘴的那一刻,就证明了我们对他们的不信任;如果我们相信他们,我们会给予他们自由。有了自由他们就能取得成就,这是世界上最重要的事情。

我们给马儿套上挽具,就破坏了它的种族本能,若想体会心灵的激动,看看老鹰的飞翔,这是亘古不变的真理。每种思想都应该被自由无畏地表达出来,而不能因为害怕邪恶而拒绝表达任何伟大的思想。只有凭借完全的独立才能表达所有的美好,发现所有的纯洁。甚至不雅行为也不是源于自由,而是限制的产物。因为控制生活道德层面的精神,如果不是通过练习变得稳定,又怎能得到信任呢?若真诚地思考就会发现,我们其实从来不希望个人被捆住手脚。如果我们想要一种永久的人性美德,是不能用规章制度去压制、扼制人的本性中道德的那一面的。因为限制掩盖了恶习,唯而自由才能孕育道德。

我不知道,作为一个国家我们什么时候才能学会区分自由和散漫,限制和毁灭——迄今为止我们肯定还没有。当人们有勇气真诚地思考时,他们就会真诚地生活,只有坦荡真诚的生活才会诞生新的文明。他们养育的孩子将会洞见真理,自由美好地生活。我们若要克服今天的文明正在分崩离析这种局面,世界各地的人们都必须健康,不仅是身体的健康,还有思想的健康。今天的人性是病态的,谋杀、纵火、骇人听闻的暴行,都证明它得了病。

我们生活得越健康,需要的法律就越少,因为健康带来幸福,而法律则将两者摧毁。如果我们在孩童时代就能发现生活如此简单透明,并因此看到其所有美妙的秩序;如果我们知道瓦格纳的节奏、伯里克利的大纲;如果我们四周都是相互映衬的色彩;我们就会获得这种健康,就能有远见卓识,将我们的生活转化为任何时代最完美的艺术。

我有时会想,如果我小时候就听到伟大音乐家演奏的瓦格纳的音乐,我自己的作品会是什么样子?我相信他音乐的旋律会一直影响我的作品。如果除了这种在世界上都称得上是极好的韵律,我还能被像米开朗琪罗在西斯廷礼拜堂所作的壁画这样的艺术所包围——在这幅壁画里他既不描绘宗教也不描绘异教,而是描绘易卜生所说的“比我们所知道的还要伟大”的第三等级——如果我曾在这样的氛围中,我觉得我的理解和感受会更加自由。自由的确是一个伟大的标志,应该记在我整个童年的心头上。

本文节选自

《艺术精神》

作者: [美] 罗伯特·亨利

原作名: The Art Spirit

译者: 张婷

出版社: 南京大学出版社

出版年: 2020-9

地址:北京市定慧西里乙18号 联系电话:010-88117470 18610823131 邮 箱:2425268412@qq.com

网站备案/许可证:京ICP备2025111695号 京公网安备 11010802046001号 信息网络传播视听节目许可证:0110537号

广播电视节目制作 音像制品制作 电影摄制发行 统一社会信用代码证号:91110102MA0093EQ6R

每日新闻网 http://www.everyday-news.com 提供最新国内外新闻及新闻资讯 常年法律顾问:北京友斌明录律师事务所